「治らなくても、大丈夫だった」

これまで、何度も思ってきました。

「このあがり症、もう一生つきあうしかないのかな…」って。

人前に出るたびに手が震え、

声が裏返り、顔が熱くなる。

60歳になった今も、

その“ドキドキ”が完全に消えたわけじゃありません。

でも、不思議と怖くなくなったんです。

薬も試した。呼吸法もやった。

ネットで見つけた対策法も、片っ端からやってみた。

──けれど、どれも「決定打」にはならなかった。

それでも、あるとき気づいたんです。

「治そうとしすぎるから、しんどかったんだ」って。

きっかけは、PTA役員と教育委員の役目を任されたこと。

人前で話す機会が一気に増えて、正直、逃げたくなった。

そんなときに出会ったのが、

「1日15分のあがり症改善プログラム」。

毎日、ほんの少しずつ。

心理カウンセラーのメソッドに沿って、

気持ちを整えることから始めました。

もちろん今でも緊張はします。

でも、

「あ、いま緊張してるな」と自分を客観的に見られるようになったんです。

その余裕が、

言葉の選び方に、声のトーンに、笑顔に、

すこしずつ表れるようになって──

気づけば、「伝えるのが怖くない自分」がそこにいました。

この感覚を、同じように悩んでいる誰かに届けたくて。

治らないことに落ち込むのではなく、

「付き合い方」を変えることで人生は変わることを、

そっと伝えたくて──今、筆をとっています。

第1章:あがり症とは何か、そしてなぜ起こるのか

私のあがり症体験

PTAの役員を引き受けた当初、大勢の保護者の前で話をする度に「いっそ、ここから逃げ出したい」という気持ちでいっぱいでした。

特に辛かったのは、お祝いの席での祝辞・挨拶です。

厳粛で静まり返った体育館。たった数分の挨拶なのに、前日から眠れなくなることもありました。

第2章:私が実践した改善プログラムとその効果

40代での出会いと決断

40代でPTA役員を引き受けることになった私は、極度のあがり症に悩まされていました。

そんな時に出会ったのが「1日15分のあがり症改善プログラム」です。

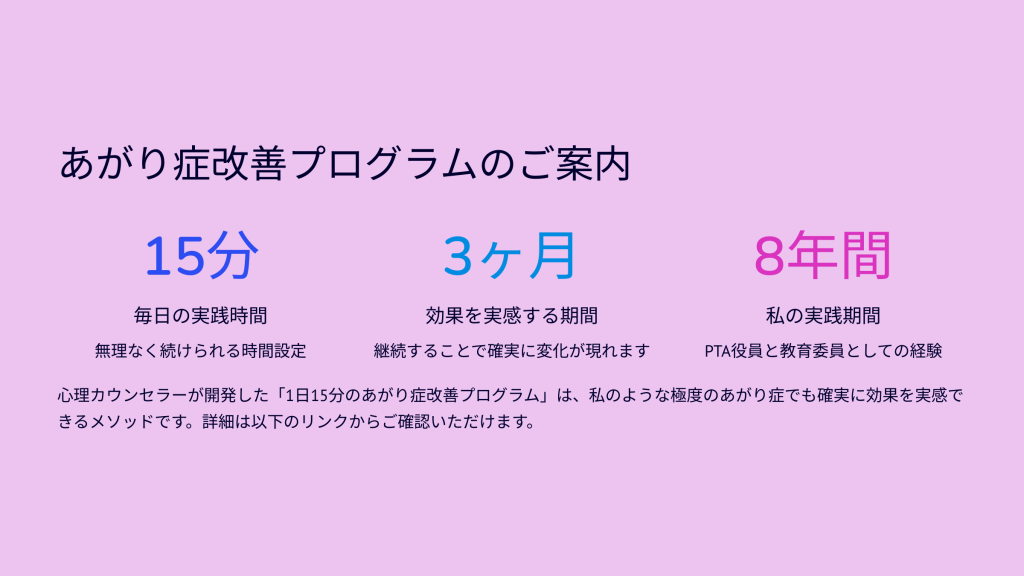

心理カウンセラーが開発したこのメソッドは、短時間で継続できるという点に惹かれました。

今すぐ詳細を見てみる

↓↓

👉あがり症改善プログラム~1日たった15分!?極度のあがり症を改善した心理カウンセラーが教えるある方法とは?~

プログラムの特徴と実践方法

このプログラムの特徴は、毎日わずか15分の実践で、段階的に改善を目指すという点です。

私の場合、以下のような流れで実践していきました。

1. 呼吸法の練習

・焦りを感じた時の深呼吸の方法

・緊張時の呼吸コントロール

2. 心理的アプローチ

・自己対話の方法

・緊張を前向きなエネルギーに変換する考え方

3. スモールステップでの実践

・小さな成功体験を積み重ねる

・徐々に挑戦のレベルを上げていく

実感できた変化

効果は徐々に現れ始めました。

特に大きな変化を感じたのは以下の点です。

・極度の緊張が和らぎ、声の震えが減少

・頭が真っ白になることが少なくなった

・前日からの不安感が軽減

・話す内容に集中できるようになった

当時のPTA活動では、毎月の役員会や保護者会での発言が必須でした。

プログラムを始めて3ヶ月ほど経つと、以前のような「逃げ出したい」という強い衝動は感じなくなっていました。

長期的な効果

その後、教育委員としても活動することになり、より多くの場面で人前での発言を求められるようになりました。

プログラムで学んだ手法を継続して実践することで、緊張は残りつつも、その場に応じた適切な対応ができるようになっていきました。

現在60歳の私が振り返ってみると、40代でのこの経験が、その後の人生を大きく変えてくれたと感じています。

続けて、具体的な実践方法の詳細を説明していきましょう。

第3章:具体的な実践方法と効果的なポイント

1日15分の実践プログラムの内容

このプログラムの素晴らしい点は、誰でも無理なく続けられる時間設定にあります。

私は毎朝、通勤前の15分を練習時間に充てていました。

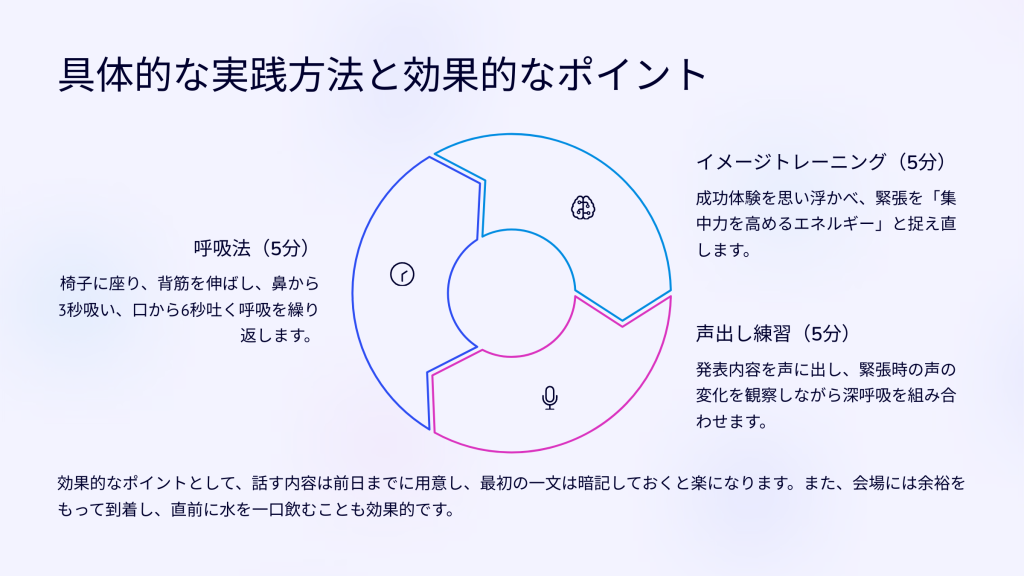

基本となる3つのステップ

1. 呼吸法(5分)

・椅子に座り、背筋を伸ばす

・鼻から3秒かけて吸い込む

・口から6秒かけてゆっくり吐き出す

・これを5分間繰り返す

2. イメージトレーニング(5分)

・成功体験を具体的に思い浮かべる

・うまくいったときの感覚を思い出す

・緊張を「集中力を高めるためのエネルギー」と捉え直す

3. 声出し練習(5分)

・自分の発表内容を声に出す

・緊張時の声の変化を観察する

・深呼吸を組み合わせながら話す

私が発見した効果的なポイント

プログラムを実践する中で、特に効果を感じた工夫をご紹介します:

1. 準備の充実

・話す内容は必ず前日までに用意

・箇条書きのメモを作成

・キーワードだけを書き出す

※メモだけで話せない時は、全文を堂々と読むです。

2. 本番直前の対処法

・早口言葉を言いながら現場に向かう。

何でもいいのですが、私は覚えていた「外郎売り」で活舌を鍛えてました。

・会場には余裕をもって到着

・お茶は飲まない。(渋いお茶はのどが渇くから。美味しいお茶は飲んで結構。)

・直前に水かアクエリを一口飲む

3. 話し方の工夫

・最初の一文は暗記しとくと楽に

・ゆっくりと話し始める

※聴衆の反応、顔を見ながら話すと、

みんなが注目してくれます。

逆にガヤガヤする中では話しにくいものです。

プログラムを続ける中での発見

実践を重ねる中で、興味深い発見がありました。

緊張が完全になくなることを目指すのではなく、その緊張を前向きなエネルギーに変換することが重要だったのです。

例えば、祝辞の時など、手の震えを感じても「これは集中している証拠だ」と捉え直すことで、むしろ話す内容に集中できるようになりました。

※と言っても薄い紙では、手の震えが目立って、更に震えを呼びます。

なので、自分で厚手の紙にチェンジしてました!(準備万端です)

次のセクションでは、このプログラムを実践する中で経験した具体的な成功例と失敗例をお伝えしていきましょうか?

プロの心理カウンセラーが教える、確実に効果が出る克服メソッド

↓↓

👉あがり症改善プログラム~1日たった15分!?極度のあがり症を改善した心理カウンセラーが教えるある方法とは?~

第4章:薬物療法の功罪 ー 私の経験から

処方箋医薬品のインデラルを試した経験

あがり症に悩む多くの人が、薬での改善を試みます。

私もその一人でした。

ネットで購入したインデラル(β遮断薬)は、確かに最初は効果を感じました。

緊張による動悸や手の震えが抑えられ、「これで解決!」と思ったものです。

しかし、副作用の影響は予想以上に厳しいものでした。

体験した副作用と困った症状

・体が重くなる感覚

・口の中が渇き、唾液が出にくくなる

・全体的な脱力感

特に衝撃的だったのは、休日の草ソフトボールでの出来事です。

普段なら何の問題もないサードからファーストへの送球が、まったく届かないではありませんか。汗

筋力が著しく低下する副作用があったのです。この経験から、薬に頼ることの危険性を痛感しました。

薬物療法から心理的アプローチへの転換

この経験があったからこそ、先ほどお話しした15分のプログラムとの出会いは大きな転機となりました。

薬の力を借りて一時的に症状を抑えるのではなく、根本的な改善を目指すアプローチに切り替えることができたのです。

確かに、プログラムによる改善は薬ほど即効性はありません。

しかし、副作用の心配もなく、着実な効果を実感できました。

この経験から、あがり症に悩む方々には、安易な薬物使用は勧められないと感じています。

特にネットでの個人輸入には、大きなリスクが伴う可能性があります。

続けて、プログラムでの具体的な成功例と失敗例をお話ししましょうか?

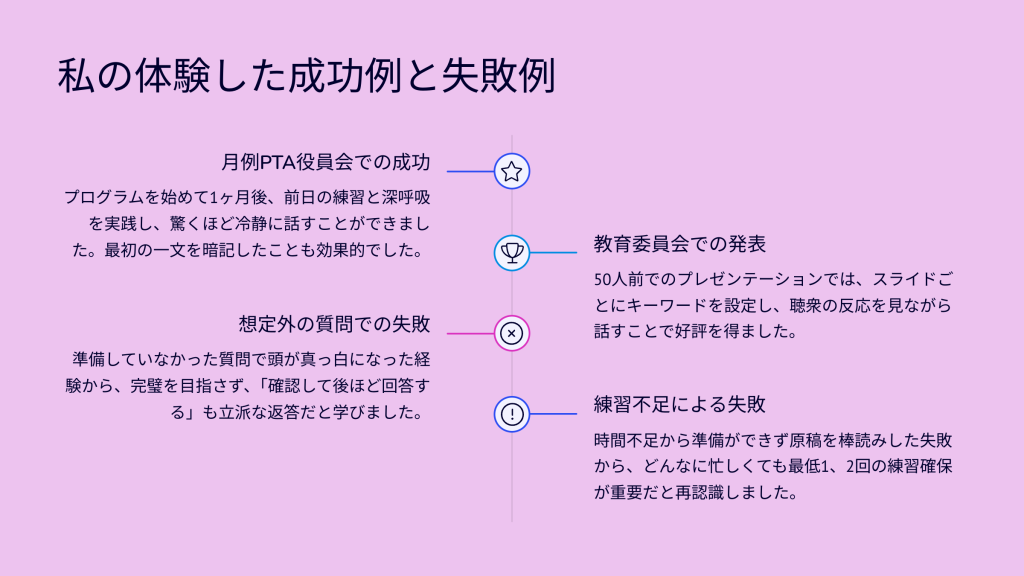

第5章:私の体験した成功例と失敗例

成功体験:小さな達成の積み重ね

最初の成功体験:月例PTA役員会にて

プログラムを始めて1ヶ月が経った頃の出来事です。

月例のPTA役員会で、新しい校外学習の提案をすることになりました。

以前なら考えただけで胃が痛くなるような場面です。

しかし、プログラムで学んだ「準備と深呼吸」を実践したところ、驚くほど冷静に話すことができました。特に効果があったのは:

・前日に3分間の話を5回練習

・会場に15分早く到着して深呼吸

・最初の一文を完全暗記

この成功体験が、大きな自信につながりました。

転機となった教育委員会での発表

50人ほどの前で、地域の教育課題について15分のプレゼンテーションを行う機会がありました。このときは:

・スライド1枚ごとにキーワードを設定

・聴衆の反応を見ながらペース配分

・質疑応答も想定して準備

結果として、多くの方から「分かりやすい発表だった」と評価をいただきました。

失敗から学んだこと:予期せぬ状況での対処

想定外の質問での失敗

ある保護者会で、準備していなかった質問を受け、頭が真っ白になってしまいました。この経験から学んだのは:

・完璧を目指さない

・「確認して後ほど回答する」も立派な返答

・失敗も経験の一部として受け入れる

という心構えです。

練習不足による失敗

教育委員会での報告で、時間不足から十分な準備ができず、原稿を棒読みしてしまったことがあります。この失敗から:

・どんなに忙しくても最低1,2回の読む練習は確保

・要点をメモ程度にまとめる

・聴衆の反応を見ながら話す

という基本の大切さを再確認しました。

これらの経験から、成功も失敗も、すべてが成長につながる貴重な機会だと実感しています。

第5章:私の体験した成功例と失敗例

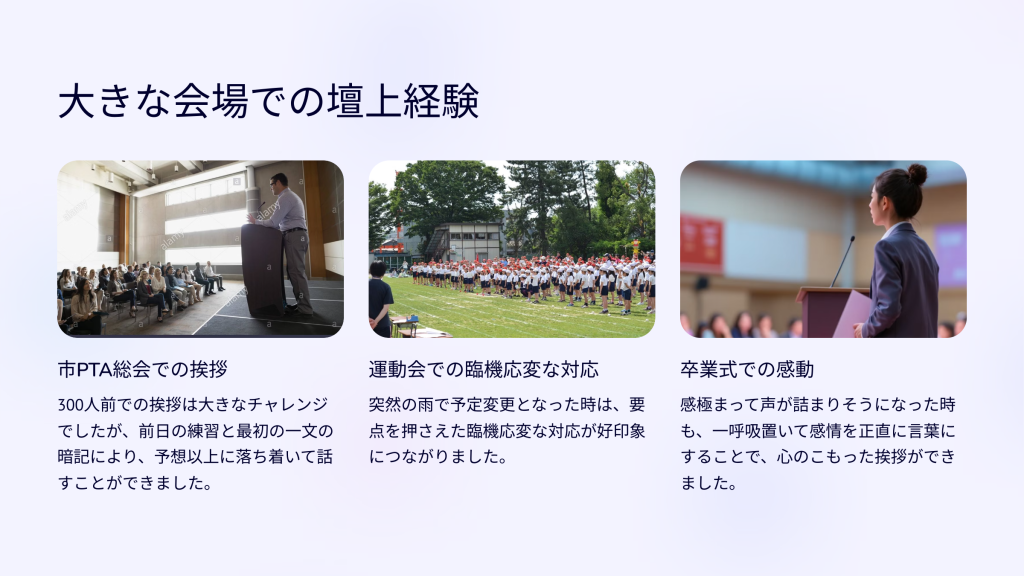

成功体験:大きな会場での壇上経験

最初の成功体験:市PTA総会にて

プログラムを始めて1ヶ月が経った頃、市のPTA総会で300人ほどの前で挨拶をすることになりました。

体育館に集まった保護者や教職員の方々の前で、壇上に立つ経験は、私にとって大きなチャレンジでした。

しかし、プログラムで学んだ「準備と深呼吸」を実践したところ、予想以上に落ち着いて話すことができました。特に効果があったのは:

・前日に家族の前で3分間の祝辞を2回練習

・車を運転しながら、早口言葉を唱える

・学校に余裕を持って到着。

・最初の「本日は…」という一文を完全暗記

この成功体験が、その後の自信につながりました。

失敗から学んだこと:公式行事での経験

運動会での予期せぬ出来事

突然の雨で予定が変更になり、準備していた原稿を臨機応変に変更する必要が出た時は、一瞬頭が真っ白になりました。この経験から学んだのは:

・天候の変化など、複数のパターンを想定しておく

・要点さえ押さえていれば、アドリブも可能

・むしろ、臨機応変な対応が好印象につながる

という気づきでした。

卒業式での緊張

最も思い入れの強い卒業式。感極まって声が詰まりそうになりましたが、この経験から

・感情が込み上げてくるのは自然なこと

・むしろ、その感情を正直に言葉にする

・一呼吸置いて、深呼吸を入れる

という対処法を学びました。

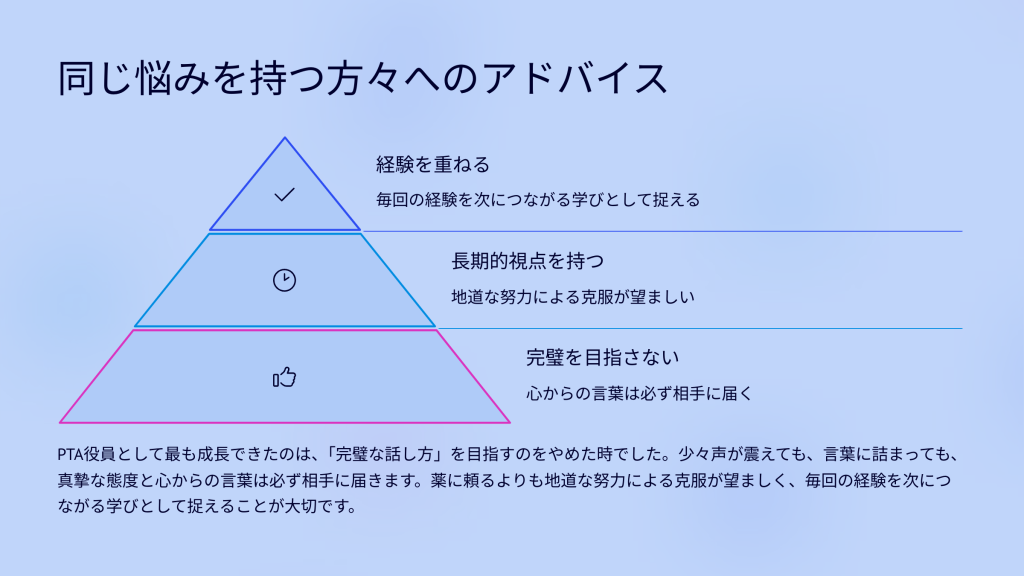

第6章:同じ悩みを持つ方々へのアドバイス

あがり症と向き合うための3つの心構え

1. 完璧を目指さない

私がPTA役員として最も大きく成長できたのは、「完璧な話し方」を目指すのをやめた時でした。

入学式や卒業式での祝辞、市PTA総会での挨拶…どれも最初は完璧を求めすぎて、かえって緊張を高めていました。

大切なのは、話の内容や真摯な態度です。

少々声が震えても、言葉に詰まっても、心からの言葉は必ず相手に届きます。

2. 長期的な視点を持つ

先ほどお話しした通り、私はインデラルなどの薬に頼った時期もありました。

確かに即効性はありましたが、副作用の危険性を考えると、やはり地道な努力による克服が望ましいと感じています。

1日15分のプログラムは、すぐには劇的な効果が現れないかもしれません。しかし、継続することで確実に変化は訪れます。

3. 経験を重ねることの大切さ

体育館での大きな行事や、市のPTA総会など、人前で話す機会は、実は貴重な練習の場でもあります。

毎回の経験を、次につながる学びとして捉えることで、少しずつ確実に成長できます。

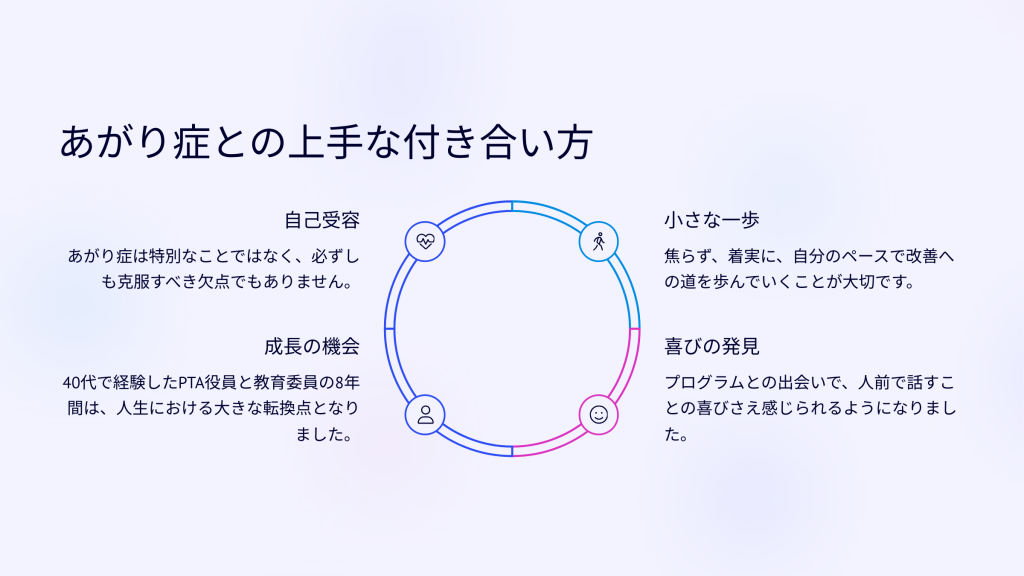

あの8年間が、人生を変えた

40代で経験した、PTA役員と教育委員としての8年間。

正直、とても大変でした。

人前で話すたびに緊張で手が震え、

「また失敗したらどうしよう」と自分を責めてばかり。

でも──

あの時間が、私にとって大きな転機だったんです。

あがり症って、

決して“特別な人”だけの悩みじゃないと思うんです。

むしろ、多くの人が感じていて、

だけど「治さなきゃいけないもの」として

無理に押し込めようとしている。

でもね、

それは“欠点”じゃない。

そして、克服しなくてもいい。

大切なのは、

緊張とうまく付き合いながら、少しずつ前へ進むこと。

このプログラムと出会ってから、

私ははじめて、「話すことって、楽しいかも」と思えました。

声が届くこと、

言葉が伝わることのうれしさを、

あがり症の自分でも、ちゃんと感じられるようになったんです。

だから、今悩んでいるあなたにも、伝えたい。

焦らなくていい。

一歩ずつでいい。

自分のペースで、ちゃんと変われます。

その道の途中に、このプログラムがあったら──

きっと、少しだけ歩きやすくなるはずです。

あがり症に悩む方へ|実績ある改善プログラムで確実な一歩を

↓↓

あがり症改善プログラム~1日たった15分!?極度のあがり症を改善した心理カウンセラーが教えるある方法とは?~