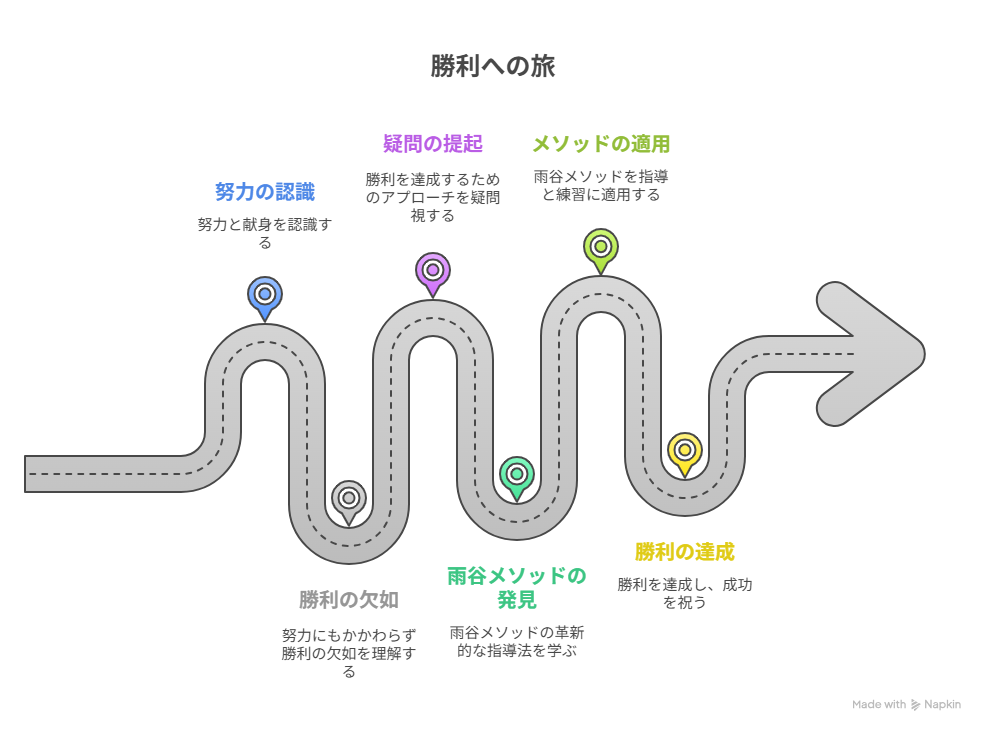

努力はしている。

遅くまで素振りにつきあって、

毎週の道場も欠かさず通って、

ときには泣きながら稽古して。

なのに──

なぜか、勝てない。

勝てそうな場面でも一本が取れず、

他の子がメダルを手にしているのを、

遠くから見つめるだけ。

「うちの子に、何が足りないんだろう?」

「もっと練習?もっと厳しさ?」

……でも、それって本当に正しいのでしょうか?

全国でも屈指の指導実績を持つ

「いばらき少年剣友会」では、

負け続けていた子どもたちが“勝てる子”に変わっています。

しかも、特別な才能があったわけじゃない。

根性論でもない。

時間をかけたスパルタでもありません。

彼らを変えたのは、

いばらき少年剣友会・雨谷水紀七段による、

“たった数ヶ月で結果が出る”と話題の指導法──雨谷メソッド。

この記事では、

その雨谷メソッドをもとに、

✅ 小学生の初心者が試合で勝てない本当の理由

✅ 指導や練習でよくある“落とし穴”

✅ 親や先生ができる、勝てる子への“関わり方”

をお話しします。

もし、今のお子さんや生徒に「もっと伸びてほしい」と思っているなら──

この方法を知っているかどうかが、大きな分かれ道になるかもしれません。

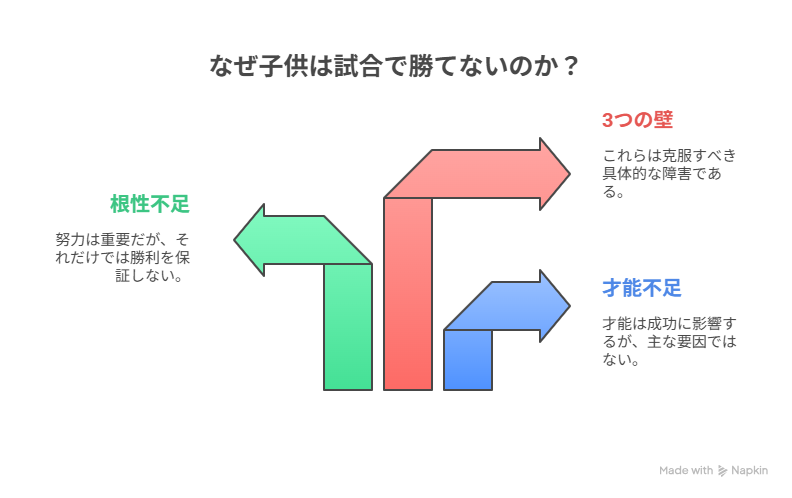

小学生剣道の初心者が抱える3つの課題

「どうして、あの子だけ勝てないんだろう」

道場の隅で、つぶやくように言った親御さんの声。

思い当たる方、多いのではないでしょうか。

毎日素振りをやって、

道場にも早く来て、

とにかく真面目に頑張ってる。

なのに──

なぜか、試合になると勝てない。

1回戦で負けて、

帰りの車内は沈黙。

「なんで?」という気持ちと、「言えない」空気だけが残る。

でも、安心してください。

勝てないのは、才能や根性の問題じゃありません。

ほとんどの子がつまずいている「3つの壁」。

そこを正しく理解することで、

初心者でも“勝てる子”に変わる道が見えてきます。

課題1:試合で緊張して動けない

普段の稽古ではちゃんと動けるのに、

試合になるとカチコチに固まってしまう。

これ、実は“あるある”です。

原因はひとつ。

「頭で考えすぎて、体が動かなくなっている」んです。

剣道は反射と直感が命。

「迷い」が出た瞬間、負ける。

いばらき少年剣友会では、

実戦形式の稽古が日常的に組まれていて、

身体が自然と反応するようになる稽古メニューを用意しています。

課題2:基本はできても実戦で通用しない

これも多いです。

“基本通りにやっている”のに、一本が取れない。

それは、

「技をつなげる導線」が抜け落ちているから。

いばらき少年剣友会では、

基本と応用を“連動”させる仕組みが稽古に組み込まれています。

たとえば、

跳躍素振り → すり足 → 出小手というように、

流れのある練習を取り入れることで、

実戦で使える「つながる技」を身につけていく。

これが「基本だけじゃ勝てない問題」の突破口になります。

「うちの子だけ勝てない……」そんな悩みを抱えていませんか?

実は、その“つまずき”、あなた一人じゃありません。

👉子どもが負け続ける理由と、

そこから抜け出す方法がわかります。

↓↓↓

少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】

課題3:親や指導者の言葉がプレッシャーに

「ちゃんとやれば勝てるのに」

「もっと気合いを入れて」

その言葉、

本当に“届いて”ますか?

子どもにとって、それは応援じゃなく、

「責められてるように聞こえる」ことも多いんです。

雨谷先生は、ここに敏感です。

「もっと出せ」ではなく、

「声を出すと、自分も楽になるよ」という伝え方。

“気づき”を促す言葉が、子どもを変える。

いばらき少年剣友会の道場は、

ミスしても責められない。

だから子どもたちは、安心して挑戦できるんです。

いばらき少年剣友会が大切にする指導の基本

「最近、うちの子……剣道を楽しめてないかも」

そう感じたこと、ありませんか?

はじめは嬉しそうだった。

防具を着るたびに、ちょっと誇らしげだった。

それが今では、

試合前になると「お腹が痛い」と言い出す。

朝、稽古の日はやたらと機嫌が悪い。

「好き」だった剣道が、「しんどいもの」になっている。

これ、珍しい話ではありません。

むしろ──

多くの子が、静かに“剣道嫌い”になっていく現実があります。

でも、

それを変える「指導のあり方」が、いばらき少年剣友会にはあります。

子どもが主体的に動く“声かけ”の工夫

「早く打て!」

「構えが甘い!」

よくある指導の言葉。

悪気はなくても、

“命令口調”は、子どもの心を閉ざしやすい。

雨谷先生は、そうした“指示”を、

“問いかけ”に変えることを大切にしています。

たとえば──

「今の場面、次はどうしたいと思う?」

「今の動き、自分ではどう感じた?」

この一言だけで、

子どもの表情が変わる瞬間があります。

責められるのではなく、考える機会になる。

だから、自分から動こうとする。

「言われて動く子」から、「気づいて動く子」へ。

この変化が、強さにつながっていきます。

「短時間×高集中」の質重視の稽古法

剣道で強くなるには──

「長時間やらなきゃ」と思っていませんか?

でも、ちょっと待ってください。

疲れきって、惰性で振る竹刀に、意味はあるのでしょうか?

雨谷メソッドでは、

1時間でも濃い内容の稽古を追求します。

「たった10分、この動作だけ集中」

「3本だけ、本気で勝負しよう」

それだけ?と思うかもしれませんが、

集中と意図のある反復は、子どもを“自信満ちた剣士”に変えます。

終わったあとに、

「今日は、なんか掴めたかも」

そう感じられる練習が、自己効力感を育てるんです。

だから、長くなくていい。

短くても、密度のある稽古。

これが、伸びる子の“共通点”です。

失敗から学ばせる“安心できる道場”の空気

そして、もう一つ。

とても大切なのに、見落とされがちなこと。

それが──

「失敗にどう向き合えるか」という道場の空気です。

泣きながら戻ってきた子。

自分の負けを悔しがる子。

そのときに、

「だから言っただろ」

「なんでできないんだ」

ではなく──

「悔しかったな。次はどうしたい?」

という“声かけ”がある道場。

子どもが挑戦することを恐れなくなる場所。

それが、いばらき少年剣友会です。

この空気の違いが、

「剣道=楽しい」「剣道=またやりたい」という気持ちを生み出します。

結果、子どもたちは自然と伸びていく。

勝ちにいく前に、まず「続けたい」と思える環境を。

これが、いばらき少年剣友会の“最強の土台”です。

👉いばらき少年剣友会の練習方法を見てみる

↓↓↓

少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】

初心者が試合で勝つための上達ポイント

「うちの子、なんで勝てないんだろう。」

剣道を始めて1年、2年。

地道に稽古を積んできたのに、なぜか試合では結果が出ない。

……それ、“努力が報われていない”のではなく、報われる方法を知らないだけかもしれません。

雨谷メソッドでは、

「初心者でもすぐに成果が出やすいポイント」を明確に押さえています。

ここでは、いばらき少年剣友会の指導でも重要視されている、

“勝てる子”に変わるための具体的な3つの上達ポイントをご紹介します。

勝てる足さばき:「左足引きつけ」とリズム

まず、ここを軽視していると伸びません。

足がバラバラのまま、技術を乗せようとしても、実戦では通用しない。

雨谷先生は、「左足の引きつけ」とその“速さ”に注目しています。

たとえば──

・リズムジャンプから入る足さばき

・「止まらないすり足」の感覚を染み込ませる反復

・竹刀を振らず、足だけで打突のリズムを作る練習

こうした地味な動作の積み重ねが、

試合で「間を支配する」力になります。

そして、気づけば──

一本が“勝手に出る”ようになっていく。

一本に繋がる打突:「間」の感覚の習得

剣道では技そのもの以上に、

“いつ打つか”のタイミングが命です。

その正体が「間」。

でも、この「間」を教えられる指導者は、実はそう多くない。

いばらき少年剣友会では、

間合いを「感覚」ではなく「技術」として教える工夫があります。

・タイヤ打ちを使った「ため」の感覚づくり

・高低差のあるすり足で“ズレ”の中での打突を覚える

・「出小手」の間合いを1cm単位で調整する稽古

これ、まるでトップアスリートの感覚トレーニング。

でも、それを小学生でもできる形に分解して伝えているのが、雨谷メソッドのすごいところ。

「なんか当たった」ではなく、

「ここで出れば決まる」とわかって動ける。

この違いが、勝敗を大きく分けます。

自信を育てる:試合前のルーティンと声かけ

そして最後に、

技術よりも大事な“心の整え方”。

練習では完璧なのに、試合で崩れる子がいます。

これは、メンタルの準備ができていないだけ。

雨谷先生は、こう言います。

「プレッシャーは消せない。でも“慣れさせる”ことはできる」

いばらき少年剣友会の子どもたちは、

試合と同じ空気感を稽古中に何度も体験します。

加えて、保護者にも「試合前の声かけ」のアドバイスが。

「大丈夫?」ではなく、

「楽しんでおいで」

「勝つのが目的じゃない、出し切るのが目標だよ」

このひと言が、子どもを軽くする。

結果として、動きが自然になり、一本が出る。

心と体はセットです。

それを、稽古の中で整えていくのが、いばらき少年剣友会の指導の真髄です。

地道な練習が、“勝てる動き”に変わる瞬間。

あなたのお子さんにも、必ずその日が来ます。

👉雨谷メソッドで、試合で結果を出す

“体の使い方”が手に入ります。

↓↓↓

少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】

保護者・指導者ができるサポートの工夫

「もっと声出しなさい!」

「どうしてそんな簡単なことができないの?」

……つい、言ってしまいますよね。

本気だからこそ、勝たせたいからこそ。

でも──

その“正しさ”が、子どもを動けなくしているかもしれません。

指導法も大事。

練習量も大事。

でももうひとつ、見落とされがちな視点があります。

それが、

「関わり方の質」です。

「なぜできないの?」より「どこが難しい?」

あるあるなのがこのセリフ。

「もう何度も言ってるよね?」

「昨日もやったじゃん?」

それ、本当に伝わってますか?

子どもは、「できない」のではなく「わからないままやっている」ことがほとんどです。

ここで差がつくのが“問い方”。

「なぜできないの?」と問えば、

子どもは“責められている”と感じる。

でも、

「どこが難しかった?」と聞くと──

子どもは“話していいんだ”と感じます。

同じ問いでも、与える印象がまるで違う。

剣道が上達する前に、

“話せる環境”が整っていること。

これが、実は技術よりも先に必要だったりします。

失敗を肯定する関わりが子どもを強くする

一本取られたとき、

稽古で叱られたあと、

泣きながら帰ってきた日──

そのときに何を言うかが、

子どもの“心の強さ”を決める瞬間です。

「だから言ったじゃない」

「何度やったらできるの」

言いたくなる。でも、ちょっと待ってください。

いばらき少年剣友会の保護者さんたちは、

その瞬間に“声をかけない”ことも選びます。

無言で抱きしめる。

話してくれるまで待つ。

落ち着いてから、

「悔しかったね。ちゃんと見てたよ」と伝える。

その結果、

子どもたちは“失敗しても、見放されない”と知る。

それが、次の挑戦へと向かうエネルギーになるんです。

一緒に成長するという意識を持つ

剣道をするのは子どもですが、

支える親や指導者の“姿勢”も、一緒に成長しています。

たとえば──

・子どもと一緒に目標を立てる

・練習後、「今日よかったところ」を本人に言わせる

・勝っても負けても、まず「お疲れさま」と伝える

小さなことかもしれませんが、

その積み重ねが、親子や師弟の“信頼関係”になっていく。

勝ちを目指す過程で、

時にイライラしたり、焦ったり、落ち込んだりもします。

でもそのたびに、

「この子と一緒に進んでるんだ」と感じられる関わりができたら、

結果はあとから、自然とついてきます。

いばらき少年剣友会 まとめ

ここまで読んでくださった時点で、

あなたはもう、勝てない原因を“才能や努力不足”のせいにしていないはずです。

それは、

本当に子どもの可能性を信じている証拠。

いばらき少年剣友会・雨谷水紀先生の指導法は、

「子どもを勝たせる」のではなく、

「子どもが自分で勝ちに行ける力を育てる」もの。

その視点を持てる大人が、

いま、全国の道場や家庭に求められています。

もう、闇雲に厳しくする時代ではありません。

長時間稽古しても、結果が出ないとしたら、

やり方そのものを、見直すタイミングかもしれません。

雨谷メソッドが教えてくれるのは、

✔ 実戦で使える動きの習得法

✔ 試合で一本を取るための“間”の感覚

✔ 子どもの自信を引き出す関わり方

そして何より、

子どもが「剣道って楽しい!」と感じ続けられる指導です。

あなたのお子さんや教え子が、

今、結果に苦しんでいたとしても──

その姿を、

“変われる可能性がある子”として見てあげてください。

勝てる子は、生まれつきじゃない。

勝てる子は、“関わり方”で育つ。

それを証明してくれるのが、

いばらき少年剣友会の子どもたちであり、

雨谷先生の30年にわたる実績です。

さあ、今日から。

まずは一つ、声かけを変えてみるだけでもいい。

子どもは、大人が思っている以上に、ちゃんと変わってくれます。

ただ、「変われる場所」と「見守ってくれる存在」が必要なだけ。

その一歩として、この記事が少しでも力になれたら嬉しいです。

勝てない日々は、今日で終わらせましょう。

子どもの目に、自信と笑顔を取り戻す第一歩を。

👉たった3ヶ月で、子どもが“変わった”という声が

全国から届いています。

↓↓↓

少年剣道指導法の秘密~強さを引き出す稽古~【全国屈指の常勝軍団 いばらき少年剣友会監督雨谷水紀 指導・監修】